|

|

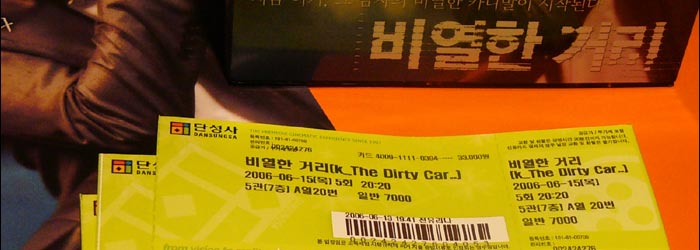

| (翻訳者さんから、読みたい方のみ こちらで読んで頂ければ・・・とのことです。^^無断転載使用はご遠慮ください。) ヤクザと言うコードが与えるドラマチックなストーリーの中には強い社会性が含まれている。 ジャンヒェンス監督の「ゲームの法則」、イチャンドン監督の「緑の魚」、ソンヌンハン監督の「ナンバー3」 これらの全てがヤクザを扱っているが、その中で我々は社会の構造を発見する。 それは権力の問題でありながら経済の法則でもあって、結局社会と言うシステムを動かしている法則だ。 だから、ヤクザ映画は事実上アクションでもなく、ドラマでもなく、社会劇に近い。 だとしたら、ユハが触れた社会の問題は何なのか? それは、ヤクザと言う血生臭い暴力の現実と 直接的に連結されたステムの権力者への批判だ。 その権力者達はいわゆる経済人とも呼ばれて、知識人とも呼ばれる人達である。 学生身分から卑劣な通りに出て来た話 「卑劣な通り」を「マルチュク通り残酷史」の延長線上としてみる事は、それが再び暴力を扱っているからだと思う。 もし、ユハと言う監督の作品が成長期を経験しているとしたら、 「卑劣な通り」は学生身分から成人へと行くその成長過程を見せてくれる。 「マルチュク通り残酷史」では無彩色であっても、浪漫的であった「ロミオとジュリエット」と「ブルス・リーの映画」達的なものが あったのに対して、「卑劣な通り」はカラーは得たけど血の色に染められる。 マーティン スコルセージ監督の同名の映画とたくさんの‘ゲームの規則’流の映画のように凄絶に(凄まじく)なる。 学生身分では感性的にぶつけられた事が今は社会に出て、より分析的になる。 ‘理由が分からない怒りと悲しみ’が‘歯軋りするほどの卑劣さに対する憎悪’に変わる。 ‘症状として現れた暴力’は‘消費される暴力’として具体化される。 映画は暴力が消費されるシステムに手を出す。 自己を否定させるシステム 社会が暴力を消費するシステムはファン社長の役で新しい姿を見せたチォンホジンと、 映画の中でビェンドゥを演じ、自分の前に広がっている二つの世界(暴力の世界と平凡な日常)をうまく消化したチョインソン、 そして、ゾンスの役で刃物みたいに鋭いながらも同時に心の弱さも見せてくれる内面の演技を披露したジングが垂直的な軸を成す。 それに、チョインソンを中心として欲望と友情の間で分裂していく映画監督ミンホの役のナングンミン、 チョインソンの暴力性を嫌悪しながらも彼の弱さを愛しちゃうヒェンジュ役のイボヨンが水平的な軸を成す。 映画はこの垂直的な軸と水平的な軸を行ったり来たりしながら 日常と非日常、平凡さと非凡さ、暴力と安全がかけ離れてるものではなく、 すぐ近くからお互いを侵すものである事を見せてくれる。 その中心に立っているチョインソンは多様な世の中の話を束ねるのに適合したキャラクターである。 彼は繊細な悲しい目つきや強烈で狂的な目つきを同時にみせる演技で、 時には残酷さにまゆを顰めさせながらも、時には同情心を掻き立てる。 ファン会長は事実上、男親がいないビェンドゥの父親代わりだ。 学生身分から脱して町に出たビェンドゥを大人へと調練するのはファン会長である。 ファン会長は彼にシステムの法則を教える。 それは‘私が欲しいものと相手が欲しがる物を知ること’だ。 その話を通じてビェンドゥは大人の世界、即ち卑劣な通りに立たされる。 その為には先に経験しなければいけない通過儀礼がある。 それはファン会長を悩ませる検事と自分と一緒に育ってきた中間ボスのサンチョルを除去することだ。 そうしながら、ビェンドゥはシステムの法則に従っていく。 しがし、このシステムの中にはビックリする自己否定が隠れている。 サンチョルの一言に死をも辞さないで飛び掛ってたビェンドゥがシステムに編入するために殺したのは このサンチョルであった。 これは、いつかはその刃先が自分に向けられると、システムに入る瞬間に認めると言う事でもある。 誰が最後に生き残るか。 これは単なるビェンドゥの話だけではない。 システムの中でいるファン会長も、ビェンドゥの右腕だったジングもいっしょだ。 システムには人格はなく、ただし非常な法則に沿って働くだけ。 その不安なシステムの中で彼らはみんな分裂されている。 ファン会長はビェンドゥの父のような優しさを持っていながらもビェンドゥを死へと追い出す人物で、 ジングはビェンドゥの一言に死も厭わない兄弟のような人物であるが、それを裏切る人物でもある。 映画は「ラストマンスタンディング」的ストーリーへと流れていく。 この映画で繰り返し出るルームサロンシーンは‘誰が最後に歌うのか’を見せてくれる。 初めて歌った人は中間ボスのサンチョルで、その次がビェンドゥだった。 最後の場面ではファン会長がマイクを握る。 彼はまるで懺悔するようにアラン パーソンズ プロジェクトの「Old And New」を歌う。 その歌を歌いながらファン会長は自分自身がラストマンだとは考えられなかっただろう。 水平から垂直への欲望と純粋さ 反面、水平的な枠の中で友達として近付いた映画監督のミンホは、友情と映画監督としての成功に 対する欲望の間で葛藤する人物である。 ヤクザ映画を作る為に取材をしながらビェンドゥとミンホは段々親しくなる。 面白いのは親しくなるに連れて、ビェンドゥは徐々にミンホと共有してた友情、義理のような純粋な世界、 水平の世界に近付く反面、ミンホはビェンドゥが持っている垂直の世界へと接近して行くという点だ。 映画撮影所を訪ねてきたビェンドゥはミンホに‘義理が何だか確実に見せてくれる映画’を 撮って欲しいとお願いするが、結局ミンホが撮った映画は、義理を裏切る映画になる。 これは、全くビェンドゥが自身の立志の為に済ませた通過儀礼、自分の中間ボスサンチョルを 除去したのと同じ事件で、これを通じてミンホはシステムの中に入り込む。 純粋さを守って、いつも水平的な位置に立っているのはビェンドゥの恋人、ヒェンジュだけだ。 彼女の為にビェンドゥは全てを捨てられると言う。 結局ビェンドゥが垂直的なシステムの中でスケープゴートにされたのは彼が持つこの様な純真で 純粋な面のせいだ。昨日の仲間を今日土に埋めるシステムの中では本当の関係は許されない。 欲望の為に暴力を消費する社会 映画はこの社会の欲望を勝ち取ろうとする群像達とそれを得るために消費される暴力のシステムを 取り扱う。既存のヤクザ映画とこの映画が違う所はこのシステムの中に知識人を含めた事である。 ビェンドゥが置かれたヤクザのシステムとミンホが置かれた映画制作システムは殆ど同格である。 友達との義理を裏切り、友達を犠牲にしながら、彼が編入されたシステムはヤクザののシステムではなく 映画制作のシステムだ。 結局問い詰めてみるとミンホとビェンドゥは性質が違うだけで、同じシステムの中に存在していたのである。 ビェンドゥを犠牲させた後のミンホの成功が不安なのがそのためだ。 ヤクザが消費されるみたいに映画監督もまた、消費される。 卑劣な通りはここに存在する。 ユハ監督の自己否定は凄まじい。 わざわざ映画監督を作中人物として登場させて自意識過剰とか青臭いとかと非難される場合も あるだろうけど、それを通してこの映画は一つのパフォーマンスになった。 この映画を見ながら我々はよく言う‘ヤクザ映画’のスリルを満喫する。 泥まみれの決闘シーンはその白眉になると思う。 しかし、映画はそうやって観客をヤクザ映画の枠の中に引き入れた後に、 ミンホという映画監督を通じてその枠を超えてしまう。 ここで、我々はもうちょっと批判的な距離を保ちずつ暴力に夢中になった自分自身を眺めることになる。 監督の自己否定に伝染する。 最後の場面、ファン会長が仕切る席でミンホとゾンスが一緒にお酒を飲む場面には深い意味がある。 彼らはみんなシステムの中で生き残った者達であるが、いつ犠牲になるか分からない者達でもある。 その不安な視線の中で彼らは酒を飲んで、歌を歌う。 その場面が平凡な日常を生きるサラリーマン達の胸をじーんとさせるのは、 私達もまた、そのシステムの中でいつも不安な目つきを交わしながらお酒を飲んで歌を歌うからである。 この場面の中でヤクザという未知の世界ではなく、 映画監督という親密な世界を取り入れることで映画の意味はもう少し拡張される。 「卑劣な通り」はベールに包まれたヤクザの世界にだけあるものではない。 そのヤクザを扱った映画の中だけの話でもない。 我らは毎日家を出て、システムが支配する垂直的な世界に直面してまた家に帰って来、 水平的な世界に住んでいることに安堵する。 日常の平凡から逃れる為に我らは垂直的な世界へと欲望を燃やす。 システムは誰かの犠牲を要求する。 そして、その犠牲を甘んじて受け入れる瞬間、自身もそのシステムの法則に沿って 犠牲されると言う契約書にサインすることになる。 丁度ここ、我々が立っているここが卑劣な通りだ。 記事出処 mansuri@osen.co.kr |